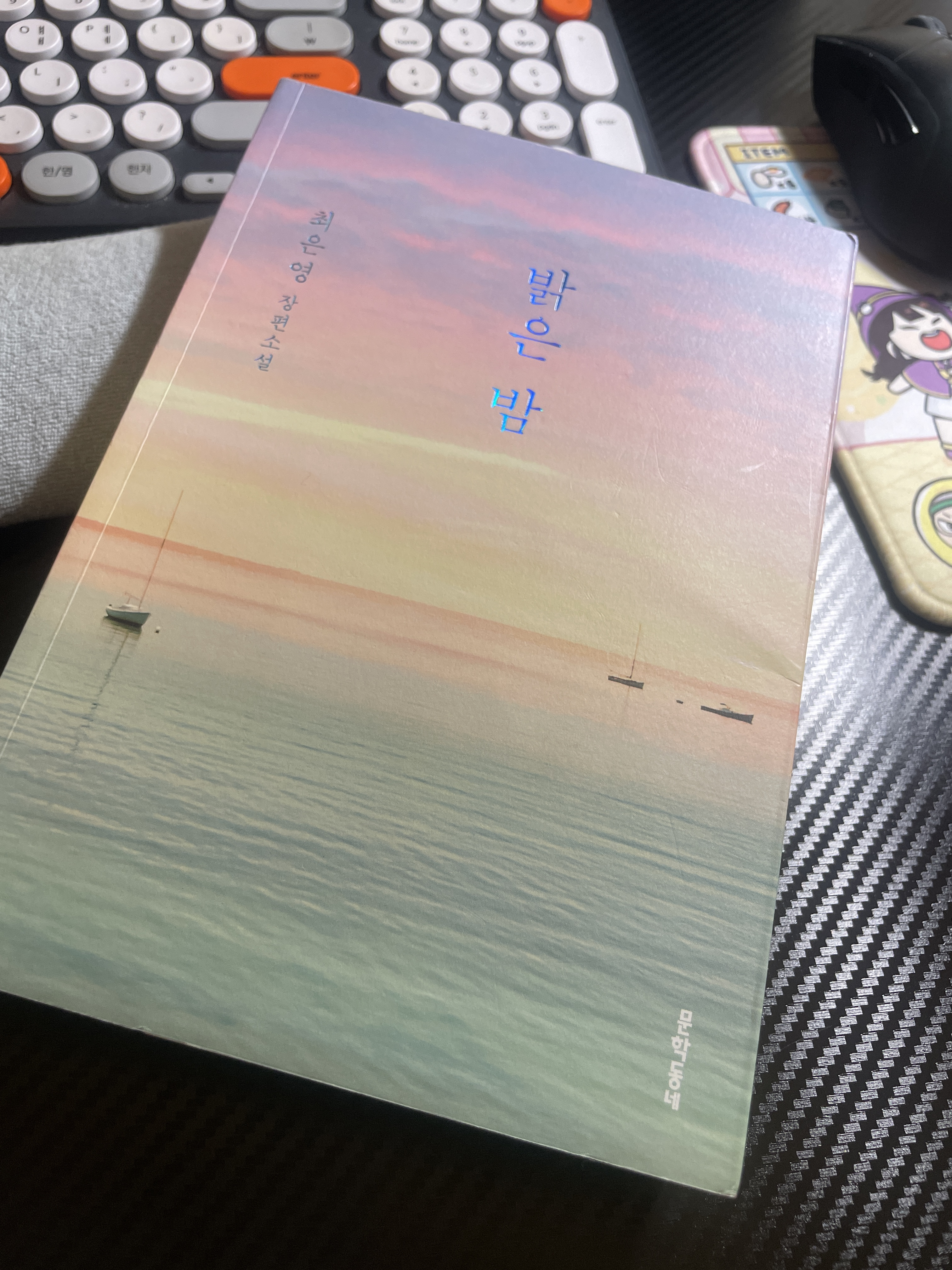

내가 가장 좋아하는 작가인 최은영 작가님의 밝은 밤을 읽었다. 작가님이 힘든 시기를 건너오며 툭 건드리면 쏟아져내릴 거 같은 물주머니일 시절에 다시 쓰는 사람의 세계에 초대되어 썼다는 이 책은 삼천이라는 아이로부터 시작한다. 양인 아버지와 백정인 어머니 사이에서 태어난 여자아이, 전쟁통에 피난을 가기도 하고 새비라는 평생의 친구를 만나기도 하고 대구 이모에게 바느질을 배워 일한 아이. 자신을 속인 채 중혼을 한 남편은 자신과 딸을 버리고 떠났고 희령에서 혈단신으로 키워낸 아이는 고등학교에 가자마자 서울로 취업해 자신을 환영하지 않는 집으로 시집을 가고선 딸을 낳고. 그 딸은 껍데기로 살아가다 이혼을 하고 희령으로 가 삼천이 할머니를 우연히 만난다. 그렇게 여러 삶과 여러 시간들을 통과하는 이 책은 최은영 작가가 어루만진 인물들의 마음을 들여다본다. 여자로써 살아내야 했던 어려움을, 그리고 변하지 않은 그 혐오들을 작가는 아프게도 담아낸다.

최은영 작가처럼 감정을 어루만지는 글을 쓰고 싶다. 눈 덮인 산이 보이는 곳에서, 따뜻한 차로 몸을 녹이고 눈을 감으면 내가 만들었지만 자유롭게 날개를 펴는 그 인물들을 바라보며 써 내린 이야기들은 이런 그림이지 않을까. 작가는 쓰고 독자를 읽는다. 그렇지만 젖어있는 이 이야기는 누구에게나 공평하게 다가오지 않을까 싶다.

'우리는 둥글고 푸른 배를 타고 컴컴한 바다를 떠돌다 대부분 백 년도 되지 않아 떠나야 한다. 그래서 어디로 가나. 나는 종종 그런 생각을 했다 우주의 나이에 비한다면, 아니, 그보다 훨씬 짧은 지구의 나이에 비한다고 하더라도 우리의 삶은 너무도 찰나가 아닐까. 찰나에 불과한 삶이 왜 때로는 이렇게 길고 고통스럽게 느껴지는 것인지 이해할 수 없었다. 참나무로, 기러기로 태어날 수도 있었을 텐데, 어째서 인간이었던 걸까.'

'나를 보는 엄마의 표정에서 엄마 또한 내게 거리감을 느끼고 있다는 걸 알아챌 수 있었다. 예전처럼 며칠씩 서로 말도 붙이지 않을 정도로 신경전을 벌일 만한 일이 우리에게는 더이상 없었다. 큰불이 나기 전에 꺼버렸고, 상대에게 작은 불씨를 던졌다는 것에 문득 무안해지기도 하는 사이가 된 것이었다. 그건 우리가 그만큼 친밀한 사이가 아니라는 듯이기도 했다. 서로에게 큰 상처를 입혔다가 돌이킬 수 없게 될지도 모른다는 두려움을 우리는 눈빛으로 공유하고 있었다. 우리는 더이상 끝까지 싸울 수 없는 사이가 되었다. 정말 끝이 날까봐 끝까지 싸울 수 없는 사이가. 우리는 싱거운 이야기를 나누면서 산을 내려왔다. '

'감정이 소화가 안 되니까 쓰레기 던지듯이 마음에 던져버리는 거야. 그때그때 못 치워서 마음이 쓰레기통이 됐어. 더럽고 냄새나고 치울 수도 없는 쓰레기가 가득 쌓였어.'

'어린 내 몸안에는 외로움이 전기처럼 흐르고 있어서 누구라도 나를 건드린다면 덩달아 외로워질 것이었다.'

'책' 카테고리의 다른 글

| [책 리뷰] 파견자들 (0) | 2023.11.06 |

|---|